私自身ここ一、二か月、住環境を大きく変えるために頭と体をせわしく働かせていたこともあり、ゆったりと寛ぐ時間が不足していました。

でもようやくそれが落ち着いたこともあり、これからハーブティーを飲みながらのくつろぎタイムを増やしていきたいと考えていたところ、ハーブティーの本質について見つめ直す良記事に出会いました。

市販薬とハーブティーとの間の代謝メカニズム、及び、血中滞在時間の相違点が明確で分かりやすく、ハーブティーを飲み続ける意味を再確認できました。

以下に記事を貼ります。

薬とハーブティーの体内メカニズム

初めまして。RUKAです。

薬局の娘として生まれたものの、親の期待を無視して文系に進んだと思いきや、結局、体のメカニズムを理解しなければいけない化粧品の商品企画を10年以上続けています。その中で、自分の第一子がアレルギー、アトピー体質で生まれ、

肌に塗って治すだけでなく、食べるもので改善させていく過程でハーブや漢方にたどり着きました。仕事柄、体の中で何が起きているのかを理解したいタイプなので

私がこれまで調べてきたことなどをまとめていこうと思います。食べたモノで体はできている

この言葉は聞いたことがあると思うのですが、実際どういうことなのかを分かりやすく伝えてみたいなと思いました。

薬は「効く」けど、ハーブティや漢方茶は気休めなのか?

私たちの体は、日々食べるものから栄養を摂取し、それを基にして生命活動を営んでいます。特に薬やハーブティーが体調を整えるメカニズムについてそれぞれ考えてみました。文系の私が理解できる範疇での知識なのでその上で読み進めていただければ幸いです><

薬が効くメカニズム

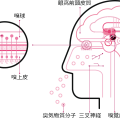

薬が体に入ると、一般的にはまず消化管を通り、血液に吸収されます。薬が血液に溶け込むと、血流によって体のさまざまな部位に運ばれます。

たとえば、風邪薬の場合、薬の成分が血中に入ると、喉の炎症を抑えるために作用します。このように、薬は血液を介して体全体に広がり、目的の部位で効果を発揮します。

また、薬の成分は肝臓で代謝されることが多いですが、肝臓は体内での「化学工場」のような役割を果たしており、薬を体が使いやすい形に変えます。これが薬が効く仕組みの基本的な流れです。

最終的に、薬の成分が 長く体内に残りすぎると、毒性が強くなるリスクがある ため、肝臓で代謝され、腎臓(尿)や胆汁(便)を通じて体外に排出されます。

例えば、アルコールも肝臓で分解されるのですが、もし肝臓が働かなければ ずっと酔っ払ったまま になってしまいます。

薬も同じで、「必要な時間だけ効いて、その後は体外に出す」ために、肝臓がうまくコントロールしているのです。なぜ薬は決まった時間に飲むの?

薬の飲む時間が決まっている理由は、大きく分けて以下の3つです。

① 血中濃度を一定に保つため

② 体内リズムに合わせるため

③ 胃や肝臓への負担を減らすため体内で薬理作用を発揮するために、血中濃度を一定に保つために決められた時間に決められた錠数を飲むのです。

ハーブティーや薬膳茶のメカニズム

一方で、ハーブティーや薬膳茶も体調を整える力を持っていますが、そのメカニズムは薬とは少し異なります。これらの飲み物に含まれる成分は、血液に吸収されるところまでは同じです。

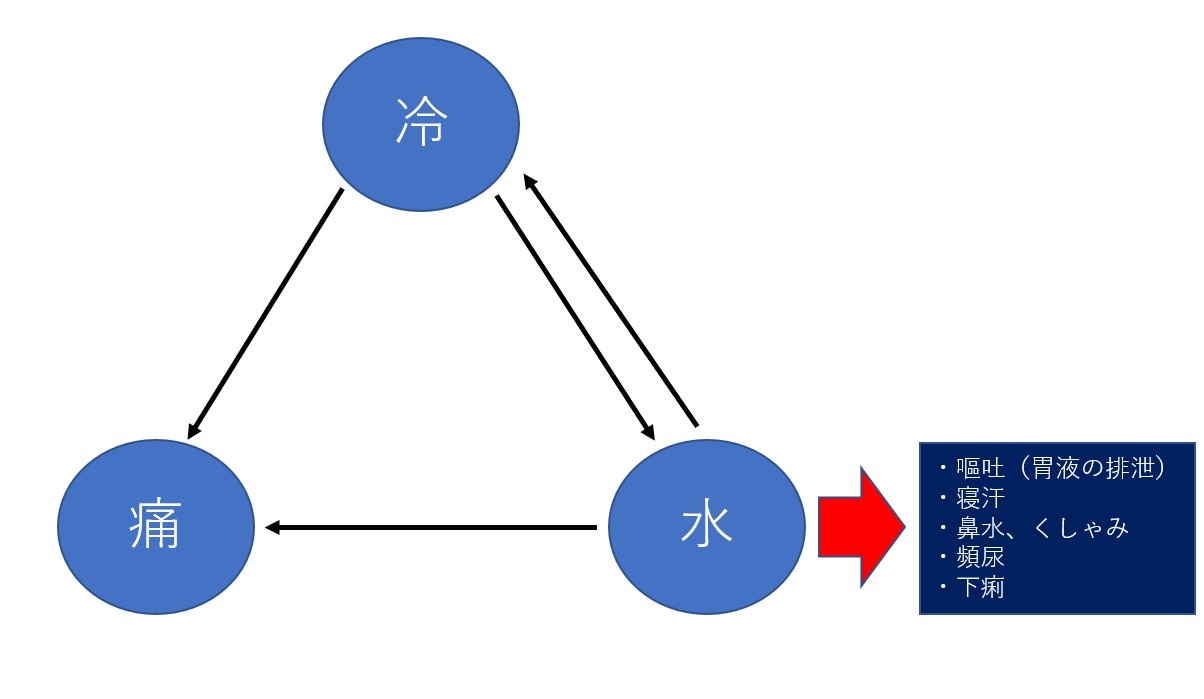

そこから、特定の炎症などの箇所に作用するために働くのではなく、体の生体活動に合わせて体を温めたり、消化を助けたり、免疫力を高めたりします。たとえば、ジンジャーやシナモンは血行を促進し、体を温める作用があります。このように、体温が上がることで代謝が活発になり、免疫力が強化されます。

薬膳茶の中には、伝統的に「陰陽」のバランスを考慮した成分が使われており、体の内外の調和を取ることが目的です。例えば、乾燥しがちな体には潤いを与えるもの、逆に冷え性の体には温める成分が含まれています。これらの成分がゆっくりと体に浸透していき、全体的な調子を整えます。

薬の血中滞在時間

薬の成分は一般的に 血中半減期(T₁/₂) という指標で示されます。これは、血中濃度が半分に減少するまでの時間です。

短 :アセトアミノフェン(解熱鎮痛剤)→ 約2〜3時間

中 : カフェイン → 約5時間、イブプロフェン(鎮痛剤)→ 約2〜4時間

長 : 一部の抗生物質や降圧剤 → 24時間以上

薬の多くは 肝臓で代謝 され、腎臓から尿として排出されます。そのため、肝機能や腎機能が低下していると、薬が体内に長くとどまりやすくなります。

ハーブティーの血中滞在時間

ハーブティーの有効成分は薬と比べると 比較的短時間で代謝・排出 されることが多いです。ただし、成分によって違いがあります。

ポリフェノール類(カテキン、フラボノイドなど)

→ 1〜3時間程度で血中濃度がピークに達し、その後徐々に排出

→ 例: 緑茶のカテキンは約 1〜2時間 で半減カフェイン(一部のハーブに含まれる)

→ 血中半減期 約5時間(ただし個人差が大きい)精油成分(ペパーミントのメントール、カモミールのアピゲニンなど)

→ 1〜4時間程度で代謝・排出されるミネラル(鉄、マグネシウムなど)

→ 体内で蓄積されるものもあり、 数時間〜数日かけて吸収・利用 されるハーブティーの成分は 薬のように強力な作用を持つわけではなく、ゆるやかに働き、比較的早く排出 されます。そのため、継続的に飲むことで体質改善につなげるのが一般的な考え方です。

まとめ

薬は、炎症が起きている場所に作用するために作られ、血中濃度を一定に保つことで効果が発揮されます。そして、体内に長く滞在しすぎると毒性のリスクがあり一定時間で排出される仕組みです。

一方で、ハーブや薬膳茶は薬ほど強い作用はないですが、生体活動のサポートをしてくれるため、ハーブティを飲むことで血中にポリフェノールやミネラルが多い状態を作り出すことができます。

海外では、ハーブは薬だったりしますからね。

そもそも薬の祖原料もハーブなどの植物です。

そう思うと、ハーブティや薬膳茶も日常的に取り、血中濃度を一定に保つことで今の不調が改善していくので、気休めではなく信じで飲んでみてもいいかなと思います。私の毎朝のルーティンは、「今日のハーブティづくり」から始まります。

みなさんもいつも飲んでいるものを「ハーブや薬膳茶にする日」を取り入れてみてほしいなと思います。このクリエイターの記事をもっと読む

💊150年続く薬局の娘(双子の姉🙋♀️) 💁♀️文系なので薬剤師ではなく一般人😂 妹→西洋医学 私→東洋医学🌿 💄本業=化粧品開発ディレクター 🪷株式会社Chihana 代表 🍽️米国認定ホリスティックヘルスコーチ 🌷細胞栄養学マスター

※RUKA(心と肌の美容専門家)さんのNote(https://note.com/dandy_fairy8954)より抜粋

アラフィフの私にとって、まずハーブティーの香りと味を楽しむという視点、及び、ハーブティーのパワーをちょっとお借りして体調管理を図っていきたいという視点の両方を大事にしていきたいと改めて思いました。

4月ということもあり、多くの方にとって色々な意味で新生活のスタートとなっていると思いますが、普段当たり前に接しているモノ・コトについて見つめ直してみると大きく気持ちがリフレッシュできるかもしれませんね。